Cité internationale de la Langue française de Villers-Cotterêts : l’en même temps du président Macron

Seul à parler le 30 octobre dans la cour du château, le président de la République a prononcé une longue ode au français. lire la suite...

Seul à parler le 30 octobre dans la cour du château, le président de la République a prononcé une longue ode au français. lire la suite...

à lire également : Quand l’anglais devient "langue de travail" à Villers-Cotterêts (Le Figaro)

à lire également : Quand l’anglais devient "langue de travail" à Villers-Cotterêts (Le Figaro)

Le Haut Conseil international de la Langue française et de la Francophonie, créé le 18 juin 2020 (en 2024 : 38 associations 198 personnalités membres), a suivi avec intérêt le voyage officiel du Premier ministre Gabriel Attal au Canada et au Québec. Il salue les engagements forts souscrits au nom de la France et du Québec par les Premiers ministres des deux pays frères en faveur de la protection et de la promotion du français partout, d'abord dans leurs deux pays. lire la suite...

villers-cotterêts macron soumission uniformisation langue française

L'en même temps macronien a encore frappé : ici la promotion de la langue française associée à l'uniformisation anglo-saxonne…

Nous reproduisons ici l'article de Pierre Gusdorf du 19 avril 2024, de l'association amie Défense de la langue française qui exprime parfaitement notre pensée. lire la suite...

Attal Québec Francophonie langue française

Nous serions ravis si Gabriel Attal réalisait ne serait-ce que le 10e de ce qu'il promet aux Québecois dans le domaine de la langue. Paroles, paroles...

Le même Gabriel Attal qui a célébré le recul des émissions de gaz à effet de serre en France dans une vidéo Instagram avec un inoubliable "Il y a des news qui rendent le smile !" (sic !)

Radio Canada Langue française et laïcité : ovation pour Gabriel Attal à l’Assemblée nationale (12/4) Le premier ministre français Gabriel Attal a livré un vibrant hommage à la jeunesse et à la protection de la langue française, jeudi, lors de son passage à l'Assemblée nationale du Québec. C'est toutefois son appel à la défense de la laïcité qui lui a valu la plus vive acclamation... (lien)

Europe 1 Gabriel Attal au Québec (13/4) : En déplacement au Canada, le Premier ministre Gabriel Attal a défendu vendredi les modèles français et québécois de la laïcité lors d'une visite dans la ville de Québec. Il a également signé une déclaration commune pour renforcer le français et promouvoir la langue... (lien)

Québec Francophonie langue française

Le Devoir (Montréal) La France entre désamour et solidarité francophone (6/4) Rarement un président de la Ve République n’a eu si peu d’intérêt pour le monde francophone en général. C’est peu dire que l’homme de la "start-up nation" et de "Choose France" n’est guère porté sur la Francophonie : on le sait depuis sa première campagne présidentielle, où il avait tenu à claironner qu’"il n’y a pas une culture française ; il y a une culture en France"... (lien)

Ouest France Pour la patronne de la Francophonie, "on n’est pas près de perdre la langue française, mais…" (6/4) : Le nombre de francophones dans le monde progresse, mais l’enseignement du français et son emploi dans les instances internationales régressent. Louise Mushikiwabo, patronne de la Francophonie, invite les francophiles à défendre la langue qui les unit... (lien)

élections européennes langue française

En vue des élections européennes du 9 juin prochain, un collectif citoyen d’associations de défense de la langue française a décidé d’interroger les candidats afin de connaître leur position sur la politique du tout-anglais actuellement menée par l’Union européenne.

En vue des élections européennes du 9 juin prochain, un collectif citoyen d’associations de défense de la langue française a décidé d’interroger les candidats afin de connaître leur position sur la politique du tout-anglais actuellement menée par l’Union européenne.

Cette lettre ouverte a été adressée aux sénateurs et députés français, aux élus français du parlement européen, aux responsables des Mouvements politiques présentant des listes aux prochaines élections européennes et aux candidats figurant sur ces listes... (lien vers la lettre ouverte sur le site de l'AFRAV)

Le Haut Conseil de la Langue française et de la Francophonie (HCILFF) s’associe à l’appel lancé ci-dessous par ce Collectif de 7 associations dont 6 font partie de ses propres 31 membres lire la suite...

élections européennes rapport parlement langue française

ActuaLitté La langue française en marche : francophonie et défis en 2024 (28/3) À l'occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, le ministère de la Culture a publié le Rapport au Parlement sur la langue française, marquant le 30e anniversaire de la loi du 4 août 1994 sur l'emploi de la langue française, plus connue sous le nom de loi Toubon. Cette publication offre notamment un panorama des initiatives publiques pour promouvoir le français et le plurilinguisme... (lien)

Canard Enchaîné Sur fond de musique carnavalesque, Gabriel Attal a célébré le recul des émissions de gaz à effet de serre en France dans une vidéo Instagram (27/3) : "Il y a des news qui rendent le smile !" Et des franglismes qui donnent la migraine, a fortiori au lendemain de la Journée internationale de la francophonie. [ Il parait que Gabriel Attal est le Premier ministre de la République française. ]

Le Point Julien Damon Que nos ministres cessent de parler "english", quelle bonne idée ! (25/3) Les responsables publics devraient s’interdire de parler anglais en public. Un combat d’arrière-garde ? Pas sûr ! (lien)

Ministère de la Culture Publication du Rapport au Parlement sur la langue française 2024 (25/3) (lien) et les mots de l'information (lien)

RFI Arnaud Pontus 20 mars 2024 - French-speaking (20/3) Comment résister aux anglicismes ? Les Français sont en lutte contre "l'invasion" de la langue anglaise... (lien)

Agacinski Cerquiglini Villers-Cotterêts francophonie langue française

Le Figaro Les Québécois regrettent le laxisme des Français face à l'anglais (25/3) Il existe une idée reçue selon laquelle les Québécois méprisent la façon de parler des Français. Mais la réalité est plus complexe que cela. (lien)

TV5 Monde Francophonie : découvrez le programme de la Cité internationale de la langue française (24/3) La semaine de la langue française et de la francophonie s'achève dimanche 24 mars en France et dans le monde. Au nord de Paris, la récente Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts accueillera le sommet de la Francophonie en octobre 2024. D'ici là, de nombreux événements vont ponctuer les semaines. Son directeur, Paul Rondin, détaille la programmation à venir... (lien)

Marie-Hélène Verdier Immortelle, à quoi bon ? La philosophe Sylviane Agacinski a été accueillie à l’Académie française (23/3) (lien)

ALF et le Haut Conseil espèrent vivement que cet appel de Marie-Hélène Verdier, leur membre commun, sera entendu. Et que Sylviane Agacinski acceptera de rejoindre nos rangs. AS

TV5 Monde L'invité : Bernard Cerquiglini (23/3) À l'occasion de la Semaine de la langue française, Bernard Cerquiglini, ancien recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie, qui a contribué à la création de la Cité de la langue française de Villers-Cotterêts, irremplaçable animateur de "Merci professeur" sur TV5 Monde, est notre invité pour son livre "La langue anglaise n'existe pas - C'est du français mal prononcé". Un véritable cri d'amour pour la francophonie. (lien)

semaine Cerquiglini emballages anglicismes francophonie langue française

Le Figaro Bernard Cerquiglini "L'anglais doit au français son rayonnement mondial" (20/3) Entretien - Le linguiste, conseiller scientifique du Petit Larousse, publie un livre drôlement mordant sur l’anglais, cette "langue qui n’existe pas". (lien)

Le Figaro À quoi ressemblera la langue française de demain ? (21/3)

Entretien - Xavier North, commissaire principal du parcours de visite de la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, revient sur les défis de la francophonie. (lien)

IC COURRIEL publie Résistance Francophone (20/3) A l’occasion de ce 20 mars, journée mondiale de la francophonie, l’association de défense de la langue française et de la diversité linguistique COURRIEL lance le 1er numéro de Résistance Francophone. (lien)

LSA Quand le Français disparaît des emballages : que dit la loi (19/3) Dans cette tribune pour LSA, Me Hervé Lecaillon, avocat associé au cabinet Fidal, rappelle la loi si des produits sont mis sur le marché français sans indications en Français. (lien)

Le Figaro Ne dites plus "podcast" mais... (19/3) Les Québécois sont les champions de la lutte contre les anglicismes. Pour résister à l’omniprésence de l’anglais, ils n’hésitent pas à créer des nouveaux mots. Florilège… (lien)

stefan zweig albert salon

Le point de vue d'Albert Salon

Stefan Zweig, auteur de "Die Welt von gestern" ("Le monde d'hier"), grand écrivain autrichien qui se proclamait "Européen" avait, désespérément, fui son pays, après l'Anschluss de mars 1938. Suicidé en 1942 à Petrópolis au Brésil, homme d'une extraordinaire sensibilité, il fut aussi un visionnaire : en 1925, il avait vu notre destin européen...

"D'où provient cette terrible vague qui menace d'emporter tout ce qui est particulier dans nos vies ? Quiconque y est allé le sait : d'Amérique. Sur la page qui suit la Grande Guerre, les historiens du futur inscriront notre époque, qui marque le début de la conquête de l'Europe par l'Amérique. Ou pis encore, cette conquête bat déjà son plein, et on ne le remarque même pas. Chaque pays, avec tous ses journaux et ses hommes d'État, jubile lorsqu'il obtient un prêt en dollars américains. Nous nous berçons encore d'illusions quant aux objectifs philanthropiques et économiques de l'Amérique : en réalité, nous devenons les colonies de sa vie, de son mode de vie, les esclaves d'une idée qui nous est, à nous Européens, profondément étrangère : la mécanisation de l'existence. Mais cet asservissement économique me semble encore peu de chose en comparaison du danger qu'encourt l'esprit." Stefan Zweig "L'Uniformisation du monde", 1925

Albert Salon nous signale également 2 contributions de Philippe Kerlouan et Jean-Pierre Pélaez qui lui paraissent intéressantes. lire la suite...

semaine Rouart Liban francophonie langue française

L'Orient, Le Jour Message de la Fondation Charles de Gaulle pour le forum organisé à l'USJ (18/3) Le colonel Alain Corvez, membre de la Fondation Charles de Gaulle et membre du Haut conseil international langue française et de la francophonie nous envoie ce message de sa fondation à la grande et prestigieuse université Saint-Joseph de Beyrouth, fondée en 1875, par des jésuites français, maintenant encore principalement francophone, mais très ouverte sur ses voisins arabes et sur l'international. A.S. (lien)

Ministère de la Culture La Semaine de la langue française et de la Francophonie (13/3) Du 16 au 24 mars, montez sur le podium et célébrez la langue française et la Francophonie ! Dictées, gala de l'humour, rencontre littéraire, remises de prix, … en Île-de-France, le ministère de la Culture propose une programmation... (lien)

Historia La langue française est-elle en danger ? Aurore Ponsonnet et Jean-Marie Rouart livrent leur opinion (13/3) Vitalité ou appauvrissement… les opinions de nos deux experts divergent quant à l'avenir de notre langue dans l'Hexagone et dans le monde... (lien)

semaine sport Québec Manouchian langue française

Ministère de la Culture Semaine de la langue française et de la Francophonie Des temps forts pour célébrer le français et le sport (5/3) Pendant 9 jours, du 16 au 24 mars, la Semaine de la langue française et de la Francophonie se prend à son tour aux Jeux avec un thème - "Sur le podium" - et une programmation variée autour des mots et de l’olympisme... (lien)

Le Journal de Montréal Affichage en français: le "Québec ridiculing", c’est assez ! lance un expert en marketing de Toronto (6/3) Le Québec ridiculing doit cesser, selon le président d’une firme de marketing de Toronto, choqué par un reportage de CBC qui suggère que les règlements sur l’affichage en français sont absurdes. "Ce n’est pas juste du Québec ridiculing, c’est carrément du Québec bashing !», s’insurge le mouvement Impératif français... (lien)

Nadia et Gérard Antonin La panthéonisation de Missak Manouchian, "Français de préférence" Le 21 février 2024, Missak Manouchian est entré au Panthéon, avec son épouse Mélinée. Tous les membres de son groupe, jugé comme l’un des plus audacieux de la résistance, l’ont accompagné et leurs noms sont gravés auprès de son tombeau, sur une plaque rappelant leur destin commun... lire la suite...

césar triet anatomie chute colonisation anglomanie langue française

Les professionnels du cinéma ont accordé 6 césars à un film tourné à moitié en anglais "Anatomie d'une chute" !

Sous prétexte que l'héroïne du film est Allemande, tous ses dialogues sont en anglais ! Y compris lors des audiences au tribunal (ce qui est formellement impossible). Grotesque ! lire la suite...

terminologie mots Cerquiglini vidéo langue française

L'Express M. Feltin-Palas La langue française est-elle vraiment née à Paris ? (27/2) Sur le bout des langues. Oui, ont répondu des linguistes influents au XIXe siècle, en dénommant "francien" cette supposée langue des origines. Une thèse aujourd’hui remise en cause. (lien)

Le Figaro Ne dites plus "woke culture" mais... (28/2) Une série de nouveaux termes, proposée par la Commission d'enrichissement de la langue française, a été publiée le 14 février au Journal officiel pour "déconstruire" quelques anglicismes. (lien)

FranceTerme Recommandation sur les équivalents français à donner à l’expression street [sport] et [déconstruction de quelques anglicismes]

Le Point Combien y a-t-il de mots dans la langue française ? (26/2) Contrairement à ce qu'on croit savoir sur les mots, "anticonstitutionnellement" est loin d'être le plus long, malgré ses 25 lettres... (lien)

Le Monde "Promenade", "En Garde !", "Dordogne"… Pourquoi les noms français de jeu vidéo ont la cote (23/2) Depuis la réussite en 2018 des titres "Celeste" et "Gris", les noms aux sonorités étrangères, même pour les anglophones, ont la cote. Une façon de se démarquer des jeux vidéo grand public aux titres souvent génériques... (lien)

France Culture Depuis très longtemps, les mots baladeurs Depuis toujours, les mots circulent, au gré du commerce, des guerres, de la colonisation ou des migrations. Bernard Cerquiglini rappelle que le français est fait d'emprunts, de l'italien à la Renaissance à l'anglais depuis un siècle, et qu'il donne lui-même des mots à une centaine de langues. (lien)

Bourlanges Macron macronie européennes JO langue française

Le Point Quand Bourlanges fait la morale à Macron (22/2) Le président de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée, qui participait à la visite d'État en Suède, fin janvier, a eu un aparté musclé avec Emmanuel Macron. Le parlementaire s'est ainsi permis de reprocher au chef de l'État d'avoir prononcé l'intégralité de ses discours en anglais. À ses yeux, un affront fait à la francophonie. (lien)

Appel commun de plusieurs associations de défense de la langue française et de la francophonie internationale "pour qu'aucune voix francophone, lors des élections européennes prochaines, n'aille au parti macroniste, ce fer de lance de la politique du tout-anglais en France et en Europe !" [ Avenir de la Langue Française n'a pas pour vocation de donner des consignes de votes, mais se permet de relayer l'appel de ces associations avec lesquelles nous travaillons souvent : COURRIEL , Association FRancophonie Avenir, Impératif français, Alliance Champlain, Collectif langue française, Suisse romande, Entente Ile-de-France/Québec. ] (lien)

AFrAv Coubertin en français, les membres français du CIO en anglais ! Pourquoi ? Pierre de Coubertin a placé le français sur la plus haute marche du podium, mais est-ce le cas de certains membres français du CIO, et est-ce le cas des Français dont certains, et de plus en plus nombreux, croient désormais plus à l'anglais qu'à leur propre langue ? (lien)

collaboration colonisation carpette anglomanie langue française

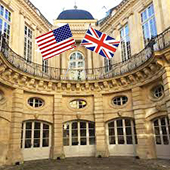

Les "Jeunes avec Macron", ont fièrement présenté leur affiche (inspirée de la société états-unienne Apple) pour les élections européennes et se sont ainsi révélés en serviles agents de la domination anglo-saxonne.

Ces apprentis confituriers font, et ils ont de qui tenir, comme si l'anglais était LA langue officielle de l'Union européenne, ce qu'elle n'est à aucun titre. Moins de 1% des habitants de l'Union ont la langue de Mark Zuckerberg et Donald Trump comme langue officielle (Malte avec le maltais et l’Irlande avec le Gaélique). lire la suite...

Toubon Rossillon franglais québec langue française

Kléber Rossillon Philippe Rossillon, l'inventeur de la Francophonie (8/2) Si son nom ne vous est pas familier, son action l'est certainement. La francophonie... De quoi, de qui, son histoire est-elle le nom ? Dans cet ouvrage Bernard Lecherbonnier revient sur le parcours et la vie incroyables de "Philippe Rossillon, l'inventeur, de la Francophonie". Qui mieux que son fils Kléber peut témoigner de cette véritable épopée culturelle française ?

Le Dauphiné Les résistants de langue française face à l'anglomanie (6/2) La loi Toubon fête ses 30 ans mais l’anglomanie n’a jamais été aussi invasive dans notre quotidien. Une poignée de valeureux résistants la brandissent contre le sacrilège du franglais. Rencontre en Savoie...

Le Figaro Au Québec, le français devra occuper les 2/3 des façades et vitrines (5/2) Les commerces ont jusqu’au 1er juin 2025 pour modifier leur affichage commercial. Le gouvernement veut susciter un nouvel élan linguistique dans les pays francophones....

cour appel administrative colonisation carpette anglomanie langue française

L'association Afrav avait intenté 3 procès à l'État français au sujet de marques en anglais dont il est le créateur, le propriétaire et le diffuseur : "Choose France", "La French Tech" et "Next 40".

L'association Afrav avait intenté 3 procès à l'État français au sujet de marques en anglais dont il est le créateur, le propriétaire et le diffuseur : "Choose France", "La French Tech" et "Next 40".

La Cour administrative d'appel de Paris a privilégié une interprétation littérale et servile de la loi du 4 août 1994 (loi Toubon) prétextant, au mépris de l'esprit même de la loi, que les termes anglais "CHOOSE", "FRENCH" et "NEXT" n'ayant pas d'équivalents en français dans le registre terminologique de la Commission d'enrichissement de la langue française, ne contrevenaient pas à la loi Toubon (!) Une loi pourtant censée défendre notre droit au français et nous protéger, ce faisant, de l'anglomanie ambiante ! lire la suite...

balenciaga kering académie française anglomanie langue française

Sous couvert de financement de travaux de restauration de l'Hôtel de Garsaulan par la publicité (article L. 621-29-8 du Code du patrimoine), le propriétaire tolère pour ce financement une publicité entièrement en anglais et en grand "Not so quiet." pour le couturier "français" Balenciaga qui appartient groupe de luxe "français" Kering. lire la suite...

Sous couvert de financement de travaux de restauration de l'Hôtel de Garsaulan par la publicité (article L. 621-29-8 du Code du patrimoine), le propriétaire tolère pour ce financement une publicité entièrement en anglais et en grand "Not so quiet." pour le couturier "français" Balenciaga qui appartient groupe de luxe "français" Kering. lire la suite...

à la suite du projet de Guy Dalens (août 2023) nous publions ici le projet d'Olivier Gohin, professeur émérite en droit public

Ébauche d'une proposition de loi portant promotion du français et de la francophonie et défense de la langue française

lire la suite...

macronie Rossillon villers-cotterets langue française

Radio France Quand la Macronie malmène la langue française (16/11) Hadrien Mathoux s'est arraché les cheveux tout le week-end à cause de notre nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui a martyrisé la langue française dès son premier déplacement...

RTL Alba Ventura épingle les fautes de français de Stéphane Séjourné : être ministre "demande une expression correcte" (16/11) Lors de son premier déplacement à l'étranger, le ministre aurait multiplié les erreurs de langage. L'éditorialiste Alba Ventura revient sur l'épisode.

L'Union Cité internationale de la langue française : déjà 53 000 visiteurs depuis l'ouverture (14/1) Inaugurée par Emmanuel Macron le 30 octobre 2023, la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts dans l'Aisne a fait le plein ...

Radio Canada Langue française : Québec renforce ses obligations en matière d'affichage commercial (13/1) Les exigences du gouvernement québécois en matière d'affichage seront bientôt revues à la hausse en vertu d'un projet de règlement découlant de la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Des entreprises devront notamment adapter leurs devantures...

Atlantico "Philippe Rossillon, l'inventeur de la francophonie" Le livre de Bernard Lecherbonnier est publié aux éditions Descartes et Cie.

Macron destination france soumission langue française

Dear President Macron,

You kindly request my presence at the Destination France International Travel & Summit at the Château de Chantilly, on Thursday, January 11. I appreciate your invitation, though not written in the language of this country. Let me answer you in French, as I am sure that Elysee office can give you a translation... lire la suite...

Distinguin linguistes atterrés langue française

Ça m'interesse Y a-t-il un mot en français qui n'a pas de traduction en anglais ? (1/1) Le français est une langue poétique, qui contient des mots qui n'ont pas de traduction dans d'autres langues étrangères, comme l'anglais. En effet, les Français ont le talent d'imaginer des mots pour des concepts pour lesquels la plupart des cultures n'ont pas trouvé de nom... (lien)

Français mon beau souci Les linguistes atterrantes (1/1) Catherine Distinguin reçoit : Marc Favre d’Echallens (DLF), Maurice Pergnier, professeur honoraire de linguistique et Jean-René Ladmiral, universitaire, spécialiste de traductologie, écrivain... (lien)

lorraine aéroport airport anglomanie afrav langue française

A.Fr.Av. Affaire gagnée contre l'anglomanie de l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine ! (lien)

Voici, présentés dans cette page, les éléments du dossier "Lorraine Airport", une affaire qui a commencé le 21 août 2015 par l'envoi d'un recours gracieux. Cette affaire prend fin le 14 décembre 2023 (elle aura duré plus de 8 ans !) sur un jugement qui donne raison à l'Association et qui fait donc gagner la langue française.

Le Figaro En guerre contre l’anglomanie, ces partisans du français ont vaincu le Lorraine Airport (21/12) Après 8 ans de procédure, l’Association Francophonie Avenir a obtenu du tribunal judiciaire de Metz que cet aéroport change de nom pour se conformer à la loi Toubon. Une affaire qui pourrait faire jurisprudence. (lien)

Front Populaire "Lorraine Airport" n'est plus : en France on dit "Lorraine Aéroport" (26/12) La justice vient d’ordonner à l’aéroport de Metz-Nancy-Lorraine de renoncer à s’appeler "Lorraine Airport" pour prendre le nom de "Lorraine Aéroport". Pour le directeur de l’association à l'origine de l’affaire, cela pourrait créer "une jurisprudence qui permettra d’aller plus vite pour les prochains procès". (lien)

Info du jour Ne dites plus Lorraine Airport, mais Lorraine aéroport (19/12) (lien)

loi immigration étrangers francophonie langue française

France 3 Loi immigration : pourquoi l'Université Clermont Auvergne craint "des conséquences inquiétantes pour l’université et le rayonnement de la France" (20/12)

L’adoption de la loi immigration ne finit pas de diviser. Les présidents d’une vingtaine d’universités ont dénoncé "des mesures indignes". Parmi les signataires, le président de l’Université Clermont Auvergne, qui ne cache pas son inquiétude. [...] (lien)

La Dépêche Loi immigration : "les étudiants internationaux sont un atout pour la communauté académique", estime la présidente de l'université Toulouse 2 Jean Jaurès (20/12)

Emmanuelle Garnier, présidente de l'université Toulouse 2 Jean Jaurès, explique en quoi les mesures adoptées dans le cadre du projet de loi relatif à l'immigration sont de nature à pénaliser les nombreux étudiants étrangers qui ont choisi Toulouse pour leurs études supérieures [...] (lien)

Patrick Hetzel (député du Bas-Rhin) Usage de la langue française aux Jeux Olympiques de Paris en 2024

Patrick Hetzel a cosigné la résolution suivante : Le Parlement recommande que : Les organisateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 veillent à ce que toutes les communications officielles liées à l’évènement soient faites en français. [...] (lien)

carpette rioux bruxelles langue française

L'Express Michel Feltin-Palas : Le français vient du latin parlé… par le peuple (19/12) (lien)

Le Devoir Le prix de la Carpette anglaise à l'Agence française de développement et à la ville de Bruxelles (15/12) (lien)

Marianne Globish : et le prix de la Carpette anglaise est décerné à… Rémy Rioux, président de l'AFD (à l'unanimité) (15/12) (lien)

carpette anglaise Rémy Rioux agence française développement

Chaque année, le prix de la carpette anglaise est attribué à un membre des "élites française" qui s'est distingué "par son acharnement à promouvoir la domination de l'anglo-américain en France".

Chaque année, le prix de la carpette anglaise est attribué à un membre des "élites française" qui s'est distingué "par son acharnement à promouvoir la domination de l'anglo-américain en France".

Ce jeudi 14 décembre, le jury de la Carpette anglaise 2023 s'est réuni à la brasserie Lipp, à Paris, pour remettre ses prix – et non "awards". Sous la présidence de l'écrivain Philippe de Saint-Robert, le jury a décidé d'honorer cette année – à l'unanimité – le directeur général de l'Agence française de développement (AFD). Rémy Rioux a ainsi été distingué de la plus haute distinction de l'académie… Le "prix d'indignité nationale. lire la suite...

royaume-uni villers-cotterêts skatepark europe langue française

TV5 Monde Info Villers-Cotterêts, cité de la Langue Française (11/12)

Ce château de la Renaissance, qui fut habité par François 1er, est devenu la Cité de la langue française. (lien)

L'Express Au Royaume-Uni, les langues étrangères délaissées par les Anglais (10/12)

Moins de 10 % des adolescents anglais peuvent s’exprimer dans une langue étrangère contre 42 % des jeunes européens. 20 ans après la réforme de Tony Blair, rendant l’apprentissage d’une langue étrangère optionnelle après l’âge de 14 ans, le bilan est catastrophique. (lien)

Radio France La Commission d'enrichissement de la langue française remplace "skatepark" par "planchodrome" (10/12)

La Commission d'enrichissement de la langue française a publié au JO une liste de mots français pour remplacer les anglicismes dans les sports urbains. (lien)

Agoravox PRCF À propos de l'indécente campagne d'intoxe "You are EU" (5/12) (lien)

Causeur Jean-Paul Brighelli : Défense et illustration de la bonne langue française (5/12) (lien)

macron anglicisme lot québec langue française

Radio Notre Dame Ilyes Zouari "L'éradication du français par Emmanuel Macron dans les instances internationales" (lien)

Le Monde Bernard Cerquiglini "L'emploi neutre du masculin est un fait de langue, il convient d'en faire un usage réfléchi" (27/11) (lien)

Le Devoir Ottawa a versé des milliards pour l'anglais au Québec (27/11) (lien)

France Info Le Québec, invité d'honneur du Festival du livre de Paris 2024 (24/11) (lien)

La Dépêche Une association de défense de la langue française attaque "Lot of saveurs" et "Oh my Lot" en justice (24/11) (lien)

anglicisme lot europe bruxelles langue française

L'Union Notre émission sur la Cité de la langue française de l'Aisne (20/11) (lien)

Ça m'intéresse Ce que vous croyez savoir sur la langue française : faux ? (18/11) (lien)

Le Figaro Quelle est la 2e langue la plus parlée en France ? (17/11) (lien)

Ça m'intéresse Quels sont les mots les plus rares de la langue française ? (16/11) (lien)

La Dépêche L'anglicisme Oh my Lot épinglé par le ministère de la culture (16/11) (lien)

Le Figaro Bruxelles : l'anglais toujours plus hégémonique, la France saisit la justice (lien)

Ouest-France Brimborion, lantiponner, égobésité… Il crée un dictionnaire des mots français oubliés ou méconnus (15/11) (lien)

anglicisme macron langue française

Yves Montenay Les linguistes veulent-il la peau de la langue française ? (lien)

LEXplicite Utilisation de la langue française : attention aux documents en langue étrangère remis aux salariés ! (14/11) (lien)

Lesfrancais.press Le XIXe sommet de l’OIF se déroulera en France (14/11) (lien)

Front populaire "Choose France", "Make It Iconic"… L'en même temps linguistique de la Macronie (13/11) (lien)

Le Dauphiné "Okay Savoie", "Mon job en Savoie"... : le Département attaqué par les défenseurs de la langue française (11/11) (lien)

Marcel Girardin Un apparent paradoxe ! (à lire ci-dessous) lire la suite...

linguiste naïveté défaitisme langue française

Le groupe dit des Linguistes atterrés a lancé une grande offensive médiatique en faveur d'une soi-disant liberté d'évolution de la langue française, sur le mode "tout va très bien madame la marquise" s’élevant contre toute tentative de régulation, notamment par l'Académie française. lire la suite...

Europe colonialisme langue française

Encore une fois la Commission européenne a frappé. Comme en témoigne cette pleine page 7 du journal "Le Monde" daté du 8 novembre 2023 avec toujours ce slogan martelé "You are EU". lire la suite...

anglicisme pays-bas langue française

Le Point Wokisme, anglicismes, créolisation : panique en langue française ? (9/11) (lien)

Courrier international Frankfurter Allgemeine Zeitung Aux Pays-Bas, le ministre de l’Éducation veut limiter les cours dispensés en anglais (9/11) (lien)

Courrier international Der Spiegel Les Pays-Bas ne veulent plus des étudiants internationaux (lien)

RTL info Évolution de la langue et écriture inclusive : l'avis d'Amin Maalouf, secrétaire perpétuel de l'Académie française (7/11) (lien)

Opinion internationale Boualem Sansal La langue française est mon île et la France une cigale aujourd’hui bien démunie au moment où la bise islamiste se fait tempête ! (5/11) (lien)

villers-cotterêts cité internationale langue française

- L'anglais équivalent du latin au Moyen-Âge ? (Ludger Staubach)

- Villers-Cotterêts en français ; Europe et France en anglo-américain ? (communiqué du HCILFF) lire la suite...

villers-cotterêts cité internationale langue française

L' en-même temps du président Macron : Villers-Cotterêts et son anglomanie militante :

CERMF Ilyes Zouari L'hostilité de la France à l’égard de la francophonie en 12 points ahurissants, sous la présidence d’Emmanuel Macron (lien) - (son intervention du 7/11 sur Radio Notre-Dame)

France info 7 choses à savoir sur la langue française(1/11) (lien)

Hérodote.net Cité internationale de la langue française : le "rêve fou" d’un président (31/10) (lien)

L'Express M. Feltin-Palas Langue française : la drôle de cité de Villers-Cotterêts (31/10) (lien)

Le Devoir La Cité internationale de la langue française fait déjà polémique (30/10) (lien)

HuffPost Macron répond aux critiques de l’académicien Rouart sur sa Cité francophone de Villers-Cotterêts (30/10) (lien)

La Presse Benoît Dubreuil s’attaque à l’omniprésence de l’anglais en science (30/10) (lien)

villers-cotterêts cité internationale langue française

Le Monde À Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron exalte la langue française (31/10) (lien)

Ouest France Cité internationale de la langue française : Emmanuel Macron a ouvert son "château" (30/10) (lien)

France Info Revivez le discours d'Emmanuel Macron pour l'inauguration de la Cité internationale de la langue française (30/10) (lien)

RFI La Cité internationale de la langue française, le grand projet de Macron (30/10) (lien)

TF1 Trop d’anglicismes dans notre quotidien ! (30/10) (lien)

villers-cotterêts cité internationale langue française

Le Haut Conseil international de la Langue française et de la Francophonie qui réunit 38 associations (dont 31 françaises) dans un esprit "transpartisan" publie son communiqué. Deux d'entre-elles ont souhaité le compléter avec le leur. Un rappel historique de Thierry Saladin figure également ci-dessous. lire la suite...

villers-cotterêts cité internationale écriture inclusive langue française

Le Monde Villers-Cotterêts, un château pour penser les mots de la France (29/10) (lien)

actu Orléans Les amoureux de la langue française renoncent à attaquer le département du Loiret (28/10) (lien)

France Info Le président Emmanuel Macron inaugure lundi la Cité internationale de la langue française de Villers-Cotterêts (26/10) (lien)

Marianne Crise de l'école, américanisation : menaces sur la langue française (25/10) (lien)

ActuaLitté Au Sénat, un nouveau front s'ouvre contre l'écriture inclusive (26/10) (lien)

villers-cotterêts cité internationale langue française

Le Monde La langue française prend ses quartiers au château de Villers-Cotterêts (lien)

Le Figaro Jean-Marie Rouart Emmanuel Macron, tartuffe de la langue française à Villers‑Cotterêts City (22/10) (lien)

France 3 Le report de l'inauguration de la Cité de la langue française s'organise : "c'est notre métier, de savoir nous adapter" (19/10) (lien)

RTL Cité internationale de la langue française : qu'est-ce qu'on y apprend en la visitant ? (20/10) (lien)

Le Devoir Au château de Villers-Cotterêts, une cité en l'honneur de la langue française (19/10) (lien)

Je reviens juste de Rome où ma femme voulait aller passer quelques jours pour y faire du tourisme car elle ne connaissait pas. lire la suite...

villers-cotterêts académie orthographe langue française

Courrier picard Cité de la langue française : l’inauguration se fera finalement le 30 octobre à Villers-Cotterêts (17/10) (lien)

Le Monde "Pourquoi il est urgent de mettre à jour notre orthographe" (15/10) (lien)

France Info Le français, "langue-monde", se laisse parcourir au château de Villers-Cotterêts, sa cité ouverte à tous les publics (15/10) (lien)

ActuaLitté À Villers-Cotterêts, la langue française a le droit de cité (12/10) (lien)

L'Express M. Feltin-Palas Les mille et une surprises de l’ancien français (10/10) (lien)

homer lobster collabo lvf langue française

L'enseigne du moment : Homer Lobster qui sert des "TASTY LOBSTER ROLLS" (sandwichs à base de langouste).

L'enseigne du moment : Homer Lobster qui sert des "TASTY LOBSTER ROLLS" (sandwichs à base de langouste).

6 adresses à Paris, 1 à Vincennes, 1 à Saint Tropez et 1 à Marseille.

lire la suite...

villers-cotterêts académie maalouf franglais langue française

L'Express M. Feltin-Palas Pourquoi les anglicismes alimentent le vote Le Pen (lien)

L'Aisne nouvelle Villers-Cotterêts, la nouvelle Cité de la langue française vue du ciel (5/10) (lien)

BFM "After work", "Start-up nation": la multiplication des anglicismes agace l'Académie (2/10) (lien)

Le Figaro "Du bon milk from chez nous", "born to be mélangé", "start-up nation": pourquoi l'invasion du franglais dans notre quotidien inquiète (30/9) (lien)

Le Point Amin Maalouf élu secrétaire perpétuel de l'Académie française (28/9) (lien)

Le journal n°80 d'Avenir de la Langue Française (septembre 2023) est paru (lien)

Le Haut conseil international de la Langue française et de la Francophonie rend hommage à Mme Hélène Carrère-d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, qui inscrivit son action dans sa volonté de pérennité et de valorisation de la langue et de la culture françaises. Elle en défendit les valeurs, le bon usage et la présence dans le monde. lire la suite...

rugby europe espagne canada sciences orthographe langue française

Le Monde Coupe du monde de rugby, la langue de Molière sur le banc des remplaçants (21/9) (lien)

Le petit journal La langue française : de nouveaux mots pour remplacer les anglicismes (16/9) (lien)

Lesfrancais.press Langues officielles européennes : les États membres cherchent à contrer la précipitation espagnole (18/9) (lien)

Canada français Recherche scientifique : l’obstacle de la langue pour les non-anglophones (lien)

Le Monde La bataille sans fin de l’orthographe, du Moyen Age à l’écriture inclusive (15/9) (lien)

rossillon francophonie rugby terminologie woody allen langue française

Le Devoir Philippe Rossillon, pionnier de la Francophonie (14/9) (lien)

ActuaLitté Coupe du monde de rugby : la langue française dans la mêlée (12/9) (lien)

Sud Radio Bernard Lecherbonnier rend hommage à la francophonie et son inventeur (11/9) (lien)

France info Entretien avec Woody Allen à Lyon pour "Coup de chance", son dernier film avec Melvil Poupaud et Lou de Laâge, tourné en France, en français (12/9) (lien)

Haut Conseil international de la Langue française et de la Francophonie (HCILFF)

Ce colloque, L’avenir de notre langue en France et dans le monde, que le HCILFF a co-organisé le 7 septembre 2023, avec son association fondatrice Avenir de la Langue française (ALF*) et l’association des anciens élèves de l’Institut d’Études politiques de Paris "Sciences Po Alumni", au siège de cet IEP au 27 rue Saint-Guillaume, dans le grand amphithéâtre Émile Boutmy. lire la suite...

Communiqué de presse du

Haut conseil international de la langue française et de la Francophonie (HCILFF)

jeudi 7 septembre à 19 h à l’Institut d’Études Politiques de Paris, 27 rue Saint Guillaume (Paris 7e) lire la suite...

néologie terminologie belgique villers-cotterets langue française

ActuaLitté Inauguration de la Cité internationale de la langue française [19/10] (4/9) (lien)

L'Obs à Villers-Cotterêts, la langue française aura bientôt sa Cité internationale (lien)

Ouest France Dans les écoles flamandes, le français interdit aux petits Belges (1/9) (lien)

BFM-TV "Ghosting", "replay", "fanfiction"... Ces anglicismes ont désormais leur équivalent en français (1/9) (lien)

Figaro Ne dites plus "ghoster" mais... (1/9) (lien)

Alouette C’est la fin du "replay", du "suspens" et des "fan-fictions" (1/9) (lien)

RTL Ces anglicismes qu'il ne faut désormais plus utiliser (1/9) (lien)